Erba ai tempi del colera

Gli eventi naturali che colpirono la penisola italiana nel sec. XIX, in particolare quelli legati a grandi epidemie, non trovano particolare evidenza nelle cronache più diffuse, malgrado la loro gravità e l’elevato numero di vittime che ne furono conseguenza

Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2024, 10:22

Le epidemie del ‘morbo asiatico’ nel 1800

L’esame di quegli eventi, anche nella frammentarietà e scarsità dei dati a disposizione, ci dà, comunque, un’idea dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria e sociale di due secoli fa: le necessità dei più poveri e bisognosi erano ben presenti a chi reggeva le sorti dell’amministrazione comunale. Se ne possono ricavare, inoltre, alcuni spunti sulle condizioni di vita di quel tempo.

L’epidemia si diffuse in tutta la penisola e colpì anche il Comasco in tre ondate successive: nel 1836, nel 1855 e nel 1867, provocando la morte di migliaia di persone.

Se pensiamo che il vibrione del colera fu isolato solo intorno al 1880 e solo allora si comprese con certezza che l’acqua contaminata era il principale mezzo di trasmissione dell’infezione, si può immaginare con quale sconcerto e inadeguatezza si dovette affrontare in precedenza il diffondersi del male. Molti i morti, poche le righe scritte, scarsi i medici, alta l’ignoranza.

Per la gente comune un misto di ignoranza e rassegnazione, curiosità e mistero (cui contribuiva il fatto che l’origine del male proveniva da un luogo della lontanissima e irraggiungibile Asia, il bacino del fiume Gange (il colera veniva definito anche “il gangetico male”)); per le autorità preposte il tentativo di organizzarsi avendo a disposizione le poche conoscenze a riguardo della scienza medica e la buona volontà e dedizione di medici e personale istruito per l’occasione.

Si era di fronte ad una malattia nuova ed inspiegabile, di cui non si conoscevano le cause, un male oscuro che molti attribuivano a potenze arcane, a influssi malefici e sconosciuti. Riguardo all’atteggiamento della gente, si legge in alcune cronache che quando la notizia si spargeva in paese, tutti accorrevano «trasportati dalla curiosità» nella camera del moribondo. L’atteggiamento prevalente era quello di un’impotente rassegnazione come era successo nei secoli precedenti di fronte alla peste.

« Chi non ha veduto i Cholerosi non ha veduto cosa spaventevole», lasciò scritto il parroco di Sarezzo, comune della provincia di Brescia.

E così era descritto il decorso della malattia:

« Questa malattia comincia con uno svenimento, succedono diarrea, vomito, grampio dolorosissimo, gli occhi si concentrano assaissimo, le estremità si raffreddano diventano violacee, oscure, e si congelano; le parti carnose in poche ore si tolgono, e i colossi più forti e robusti si fanno rachitici in maniera che sembrano un gomitolo. Per essa malattia non vi è rimedio specifico».

Come si è detto, la medicina non aveva a disposizione grandi conoscenze. Ecco come, in un documento datato 1821, si descrivevano i rimedi per far fronte alla situazione:

« Primieramente bisogna mettere il Medico fuori dal caso di prendere l’infezione, che si ottiene versandosi, di tanto in tanto, qualche goccia sul petto di Menta peperita, che per il calore del corpo si volatilizza a poco a poco e si mischia nell’aria che si respira, questo basta per garantirsi.

Passo ora a descrivervi il Metodo di Cura.

Se la malattia si manifesta colla diarrea acquosa inodore accompagnata dal vomito, bisogna condurre l’ammalato in una stanza assai calda, prescrivendogli l’olio di mandorle dolci coll’olio di menta peperita e far prendere questo all’ammalato nella dose di un cucchiaio ogni quarto d’ora, dando a bere, fra una dose e l’altra, del thè di menta peperita. Se con l’uso di questo olio il vomito non cessa ed è sempre acquoso (quest’acqua è la linfa del sangue che è versata nei visceri digestivi) allora bisogna dare all’ammalato una goccia d’ olio di menta da prendersi finché il vomito cessi, ciò che ordinariamente arriva in poco tempo. Ma vi sono dei casi che il vomito non cessa ancora, allora bisogna far prendere cinque grani di Calomelano collo zucchero ogni tre ore, non interrompendo l’uso dell’olio di Mandorle con quello di Menta e, fra le dosi, il thè di menta o di melissa.

Allorquando la diarrea è cessata, lascio riposare l’ammalato due o tre ore, quindi comincio a fargli prendere uno o due cucchiai da tavola di Olio di Ricino, e ripeto ogni tre ore la stessa dose, finché il malato dopo aver evacuato dei pezzi di bile coagulata, viene ad evacuare naturalmente una porzione dell’olio che ha preso. In questo caso la malattia è distrutta e non ci vuole più che una buona dieta e qualche tonico.

N.B. Se il morbo comincia coi sopraddetti sintomi, l’ammalato in due o tre giorni si ristabilisce; ma se viene il dolore alla fontanella (regione precordiale) la malattia è più grave.

In questo caso si fa un impacco alla fontanella stessa composto di Euforbio misto con senape e aceto forte. Nello stesso tempo si frega la parte superiore dello sterno con gocce d’olio di menta.

Descrizione di un coleroso in pericolo.

Se non si interviene subito, il malato diventa freddo, gli occhi rientrano nel fondo dell’orbita, le estremità diventano turchine, più o meno oscure, di un freddo cadaverico, la voce è appena sensibile, la lingua diventa gonfia e come ghiaccio, orribili convulsioni tormentano il malato, le braccia, le gambe si raccorciano e si piegano involontariamente. Prima che comincino le convulsioni serve la frizione forte e continuata alle estremità ed in seguito a tutto il corpo coll’ammoniaca volatile e lo Spirito di Angelica. Se poi l’ammalato diventa rosso, cogli occhi turgidi e perde la presenza di Spirito, applico due sanguisughe alle tempie e quattro alla regione epigastrica e le fo succhiare il più che è possibile. In questo stadio della malattia il sangue è privo di linfa, si arresta nei vasi la circolazione ed il polso si annulla, quindi ne segue la morte.»

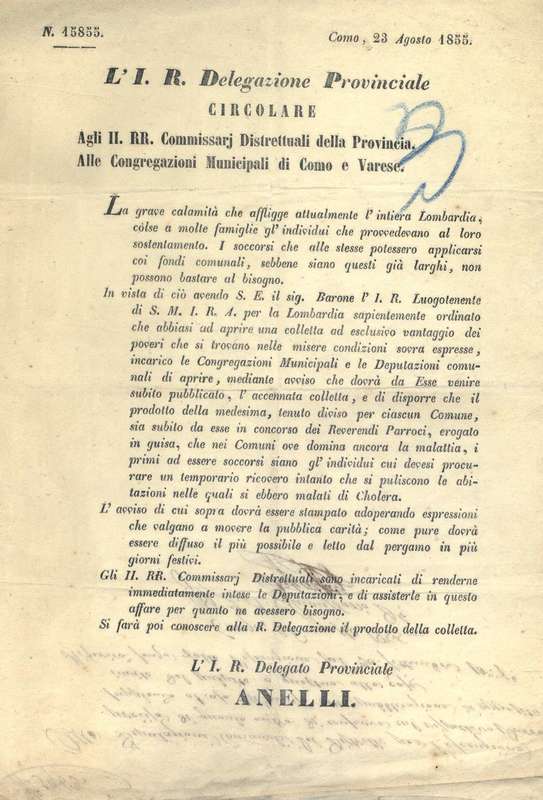

Il Governo della Lombardia austriaca, molto progredito in fatto di misure sanitarie, emanò a partire dall’agosto del 1835 una serie di circolari con lo scopo di far fronte all’epidemia che stava ormai per addentrarsi anche nel Lombardo-Veneto. Venne studiato e ordinato un vasto piano di provvedimenti e di norme igieniche da attuarsi in tutta la regione, fin nei più piccoli paesi e frazioni.

Il 9 agosto venne ordinata la “precettazione” di medici e chirurghi (“…ove mai il Cholera, che serpeggia nelle province meridionali della Francia ed in alcune parti del territorio Sardo, si sviluppasse sventuratamente anche in Lombardia”).

Il 17 agosto si diede disposizione per l’istituzione di case di soccorso e di ricovero: “…non si tratta di stabilire né rigorose case di contumacia, né sequestri, e che non si deve neppure costringere chicchessia a farsi curare del Cholera negli ospedali…Rispetto ai Comuni di campagna, non si richiedono grandi case di soccorso, non potendo e non dovendo servire per più comuni, considerando anche il rapido corso della malattia, e la breve convalescenza, ed in vista de’ pronti sussidj a domicilio. Sicchè consisterà il provvedimento nel tenere in pronto in ciascun Comune due o più camere secondo le cicostanze per collocarvi e soccorrervi prontamente quelle persone che non potessero convenientemente essere assistite e curate nelle proprie case…”. Fra le direttive, piuttosto precise, c’erano quelle di porre i ricoveri il meno lontano possibile dal centro dell’abitato, ritenuto che un lungo trasporto dei malati sarebbe potuto risultare molto dannoso per il malato. Le frazioni distanti più di mezzo miglio dalla Casa di Soccorso dovevano avere delle proprie stanze per colerosi; tutte le cascine isolate, almeno una stanza, qualche letto e gli utensili più necessari per l’assistenza ai malati. Si parla di distinti ingressi, di scale comode, di locali per servizio ed alloggio infermieri, serramenti riparati o ventilazione, camino o stufa di ferro o di cotto per riscaldare l’ambiente. Meticolosi erano gli elenchi del mobilio e degli utensili che debbono servire per i degenti, naturalmente secondo i sistemi elementari di allora. Si stimolava la privata beneficenza e si invitavano i Parroci a far opera di propaganda perché i volonterosi si mettessero a disposizione per assistere i colpiti dal morbo; “i signori Medici Chirurghi poi avranno campo colla recisa loro cura nell’istruirli di formarsi dei meriti speciali”. Quello su cui insisteva la circolare governativa era che le Case di Soccorso fossero disposte in modo da poter essere attivate da un momento all’altro; nelle cascine ed altre frazioni non necessitava predisporre immediatamente le stanze destinate allo scopo, ma prevedere che la sistemazione potesse effettuarsi alla evenienza dei bisogni senza alcun ritardo.

Il 17 agosto si diede disposizione per l’istituzione di case di soccorso e di ricovero: “…non si tratta di stabilire né rigorose case di contumacia, né sequestri, e che non si deve neppure costringere chicchessia a farsi curare del Cholera negli ospedali…Rispetto ai Comuni di campagna, non si richiedono grandi case di soccorso, non potendo e non dovendo servire per più comuni, considerando anche il rapido corso della malattia, e la breve convalescenza, ed in vista de’ pronti sussidj a domicilio. Sicchè consisterà il provvedimento nel tenere in pronto in ciascun Comune due o più camere secondo le cicostanze per collocarvi e soccorrervi prontamente quelle persone che non potessero convenientemente essere assistite e curate nelle proprie case…”. Fra le direttive, piuttosto precise, c’erano quelle di porre i ricoveri il meno lontano possibile dal centro dell’abitato, ritenuto che un lungo trasporto dei malati sarebbe potuto risultare molto dannoso per il malato. Le frazioni distanti più di mezzo miglio dalla Casa di Soccorso dovevano avere delle proprie stanze per colerosi; tutte le cascine isolate, almeno una stanza, qualche letto e gli utensili più necessari per l’assistenza ai malati. Si parla di distinti ingressi, di scale comode, di locali per servizio ed alloggio infermieri, serramenti riparati o ventilazione, camino o stufa di ferro o di cotto per riscaldare l’ambiente. Meticolosi erano gli elenchi del mobilio e degli utensili che debbono servire per i degenti, naturalmente secondo i sistemi elementari di allora. Si stimolava la privata beneficenza e si invitavano i Parroci a far opera di propaganda perché i volonterosi si mettessero a disposizione per assistere i colpiti dal morbo; “i signori Medici Chirurghi poi avranno campo colla recisa loro cura nell’istruirli di formarsi dei meriti speciali”. Quello su cui insisteva la circolare governativa era che le Case di Soccorso fossero disposte in modo da poter essere attivate da un momento all’altro; nelle cascine ed altre frazioni non necessitava predisporre immediatamente le stanze destinate allo scopo, ma prevedere che la sistemazione potesse effettuarsi alla evenienza dei bisogni senza alcun ritardo.

Il 14 settembre si informavano le varie delegazioni comunali che su incarico di Sua Altezza Imperiale il Serenissimo Vicerè sarebbe giunto da Vienna il Professor De Hilderbrand (evidentemente un luminare della scienza medica alla corte austriaca) per osservare quanto già messo in atto per difendersi dall’epidemia.

A Como si dava ordine di bruciare arbusti odorosi per purificare l’aria infetta.

Ma nonostante gli sforzi, una volta penetrata, l’epidemia non si arrestò (e, come detto, viste le conoscenze di allora, non poteva essere diversamente).

Il 13 ottobre si ordinò di procedere “intanto agli adattamenti indispensabili delle case di soccorso, che in ciascun Comune dovrebbero servire pel ricovero de’ cholerosi, sloggiando le persone che vi si trovassero, soltanto nel momento in cui il cholera fosse per isvilupparvisi…Un altro oggetto della massima importanza si è l’esatta esecuzione delle prescrizioni sulla pulizia pubblica e privata, che lascia ancora molto a desiderare nella maggior parte de’ Comuni di questa provincia, come pure sulla vendita de’ commestibili, e principalmente di frutta di cattiva qualità, di vini non bene fermentati, ecc. ecc….gli II.RR. Commissarj distrettuali…raccomanderanno ai medici e chirurghi di non allarmare i timorosi con inconsiderati discorsi sul sommo pericolo, sulla somma contagiosità, e natura pestilenziale del male…”.

Il 15 ottobre si prescriveva “che una visita particolare si faccia per cura delle Autorità Municipali a quegli alberghi ed alloggi, dove sogliono raccogliersi a dormire individui d’ogni sorta, specialmente artigiani ed operaj, come fabbri, muratori e garzoni, carrettieri, spazzacammini, spaccalegna ecc., onde provvedere alla possibile salubrità de’ locali col minorare il numero delle persone giacenti in una stessa camera, e per procurare in ogni conveniente modo la debita ventilazione e pulitezza…Altro provvedimento che saggiamente si reputa opportuno…è quello di stabilire nelle Città, e possibilmente ne’ Comuni, de’ lavatoj pubblici destinati esclusivamente a lavare ed ispurgare convenientemente gli effetti che avessero servito ad uso de’ malati e decessi di Cholera…”

A Erba l’ufficiale sanitario Lavizzo Giovanni si recò presso le famiglie per impartire loro alcune disposizioni per impedire il diffondersi della malattia. Il sig. Mambretti Aquilino di Proserpio venne invitato a bruciare la paglia che faceva da letto ad alcuni operai del suo opificio, essendosi già verificati tre casi di malattia e a far sottoporre a “suffimigi” la stanza.

Il 17 novembre si raccomandò di nuovo di promuovere “il più possibile l’istruzione di ambo i sessi nell’esercizio d’infermiere e questa verrà affidata ai Medici e Chirurghi condotti…”.

L’epidemia si arrestò naturalmente all’arrivo dei primi freddi; ma si ripresentò circa 20 anni dopo con le stesse caratteristiche. Evidentemente, le condizioni di vita della gente non erano cambiate. Secondo una ricostruzione del 1955, la malattia fu introdotta da muratori e manovali della Val d’Intelvi che si erano recati per lavoro in Veneto e lì avevano contratto il morbo.

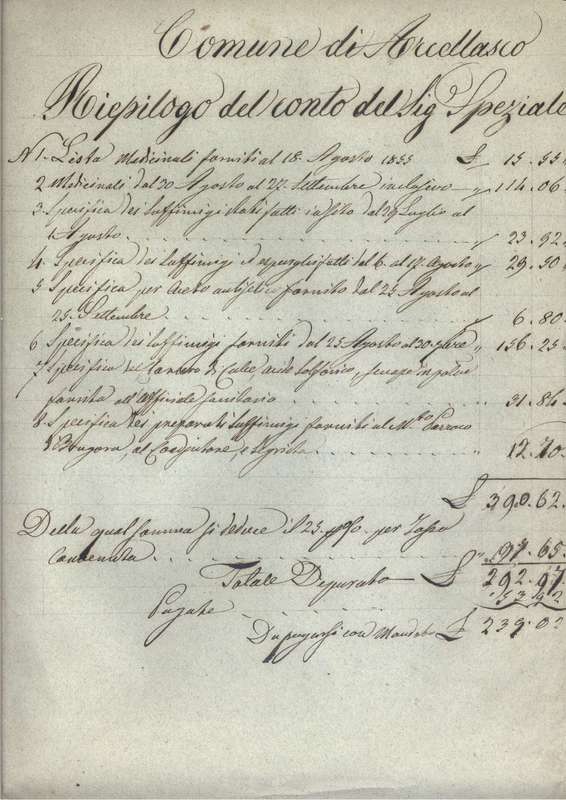

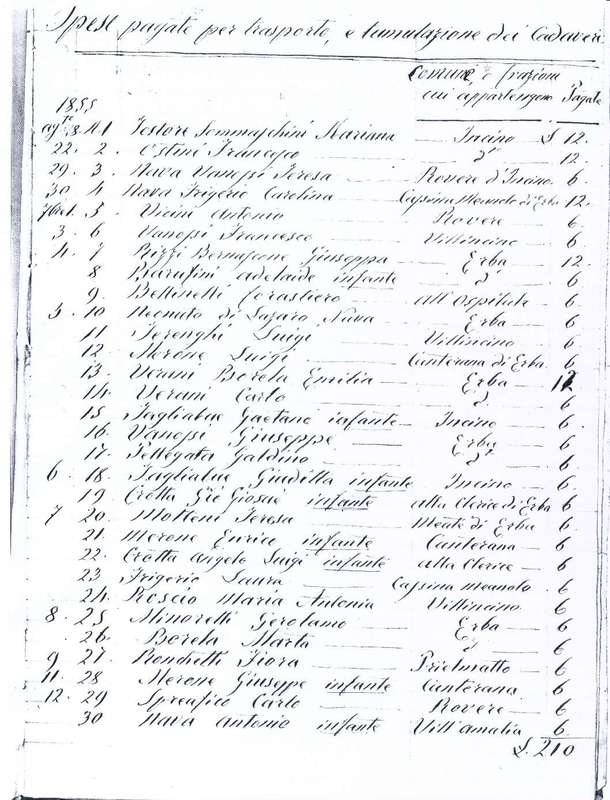

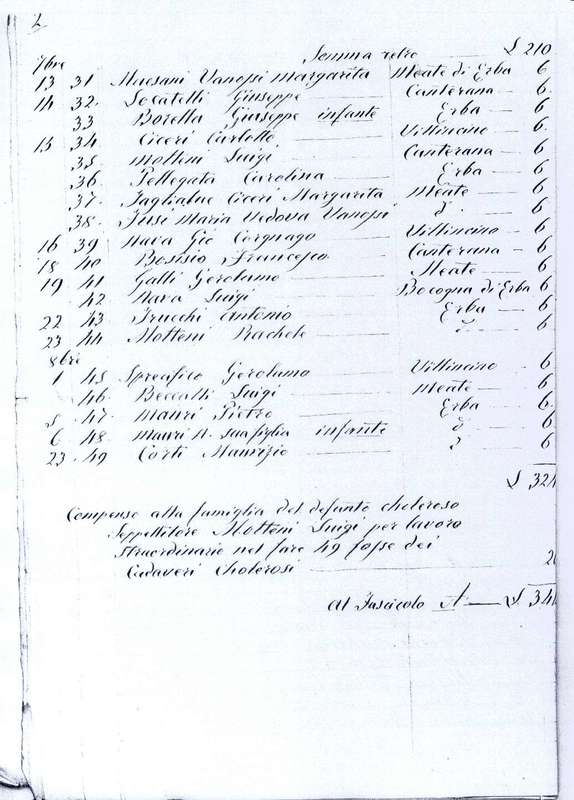

Non si hanno notizie certe e precise sul numero delle vittime a Erba e nei comuni limitrofi a causa dell’incompletezza dei dati. E’ dai resoconti sulle spese sostenute dai singoli comuni per far fronte all’emergenza che si possono ricavare alcune informazioni. Innanzitutto, i comuni si trovarono decisamente in grossa difficoltà per fronteggiare la situazione, già da sé difficile. Le spese furono molto onerose. Alle famiglie colpite dalla malattia si fornivano sussidi in cibo e denaro. Venivano messe in atto misure igieniche e sanitarie. Le prime riguardavano la disinfezione e la pulizia di persone e locali (spese per incaricato di profumare in apposito locale i forestieri che si fermassero in comune e le famiglie dei cholerosi, i locali e gli espurghi delle lingerie). Riguardo alle seconde, il personale sanitario era costituito dai medici (alcuni dei quali venivano da fuori, come testimoniato dalla voce “spese per vitto, alloggio e mezzi di trasporto ai medici”), da infermieri e inservienti, che si prodigavano anche a rischio della propria salute (nel 1855 fra coloro che morirono a causa del colera figura anche uno degli infermieri) per dare assistenza ai malati e alle proprie famiglie (immaginiamo anche quali fossero a quel tempo le difficoltà di spostamento per raggiungere le abitazioni più isolate). I locali adibiti a ospedale, o lazzaretto, in località Prielmatto erano dotati di una portantina, una barella, un carrello a due ruote cerchiate, un secchione con cerchi di ferro per gli espurghi delle lingerie, 4 materassi e 8 lenzuola. Le spese del farmacista, o speziale, comprendevano: medicinali, suffimigi, aceto antisettico, acido solforico, senape in polvere. C’erano inoltre le spese per il trasporto e la tumulazione dei cadaveri, che avvenivano molto spesso di sera e con l’utilizzo di calcina da cospargere sulle salme per il timore dell’ulteriore propagarsi della malattia. La spesa totale nel 1855 ammontò a lire 1449,80 da ripartire fra i sei comuni della consorziale condotta medico-chirurgica (Erba, Incino, Buccinigo, Crevenna, Carcano, Parravicino).

Non si hanno notizie certe e precise sul numero delle vittime a Erba e nei comuni limitrofi a causa dell’incompletezza dei dati. E’ dai resoconti sulle spese sostenute dai singoli comuni per far fronte all’emergenza che si possono ricavare alcune informazioni. Innanzitutto, i comuni si trovarono decisamente in grossa difficoltà per fronteggiare la situazione, già da sé difficile. Le spese furono molto onerose. Alle famiglie colpite dalla malattia si fornivano sussidi in cibo e denaro. Venivano messe in atto misure igieniche e sanitarie. Le prime riguardavano la disinfezione e la pulizia di persone e locali (spese per incaricato di profumare in apposito locale i forestieri che si fermassero in comune e le famiglie dei cholerosi, i locali e gli espurghi delle lingerie). Riguardo alle seconde, il personale sanitario era costituito dai medici (alcuni dei quali venivano da fuori, come testimoniato dalla voce “spese per vitto, alloggio e mezzi di trasporto ai medici”), da infermieri e inservienti, che si prodigavano anche a rischio della propria salute (nel 1855 fra coloro che morirono a causa del colera figura anche uno degli infermieri) per dare assistenza ai malati e alle proprie famiglie (immaginiamo anche quali fossero a quel tempo le difficoltà di spostamento per raggiungere le abitazioni più isolate). I locali adibiti a ospedale, o lazzaretto, in località Prielmatto erano dotati di una portantina, una barella, un carrello a due ruote cerchiate, un secchione con cerchi di ferro per gli espurghi delle lingerie, 4 materassi e 8 lenzuola. Le spese del farmacista, o speziale, comprendevano: medicinali, suffimigi, aceto antisettico, acido solforico, senape in polvere. C’erano inoltre le spese per il trasporto e la tumulazione dei cadaveri, che avvenivano molto spesso di sera e con l’utilizzo di calcina da cospargere sulle salme per il timore dell’ulteriore propagarsi della malattia. La spesa totale nel 1855 ammontò a lire 1449,80 da ripartire fra i sei comuni della consorziale condotta medico-chirurgica (Erba, Incino, Buccinigo, Crevenna, Carcano, Parravicino).

Diverse furono le circolari dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale ad aprire collette e sottoscrizioni ad esclusivo vantaggio dei poveri che si trovavano in misere condizioni (“dovrà invitarsi la Commissione di Beneficenza ad attivarsi a norma delle demandate attribuzioni. Si attenderà che la Deputazione faccia conoscere il risultato di questa superiore disposizione e non si dubita che la zelante Commissione, oltre l'esazione delle offerte già ottenute saprà procurarsene delle altre, mentre si ha lusinga che molti benefattori i quali si sono astenuti dall'offrire a pericolo lontano, saranno solleciti al momento della disgrazia di accorrere in sollievo dell'umanità.”).

Dall’8 agosto al 23 ottobre i morti furono 50 fra cui 11 bambini.

L’epidemia si sviluppò per l’ultima volta nel 1867 e fu meno grave delle due precedenti.

Leggiamo dal processo verbale del 24 luglio1867 del comune di Arcellasco, presenti il sindaco Luigi Caldara, gli assessori e il medico condotto: “scoppiò il morbo il giorno 6 corr. Mese colpendo certo Pontiggia Francesco, d’anni 30; da quel giorno insino ad oggi 44 casi sui quali si contano 10 morti, 4 guariti, essendone rimasti in cura 8. I casi di morte si avverarono tutti nello stadio algido asfitico. La Giunta Comunale non ha creduto conveniente la casa soccorsuale per ricovero dei colerosi e ciò per risparmiare, a suo dire, una spesa inutile, come sarebbesi fatto nel 36 e nel 55, nei quali anni nessuno dei colerosi volle lasciarsi trasferire allo spedale soccorsuale. Del resto non venne adottata alcuna misura d’isolamento sia pei colerosi, sia pei loro attinenti essendosi unicamente praticati i suffimigi nei casi di decesso. Vi è inoltre la pessima pratica di lavare le lingerie e gli effetti dei colerosi nella pubblica roggia Molinara, senza nemmeno premettere l’immissione dei detti effetti in soluzione di cloruro di calce…Volendo porre possibilmente un argine alla diffusione del morbo si trova necessario di prescrivere quanto segue:

I) apporre le guardie di sequestro alle case dei colerosi e di quelli che devono stare in contumacia.

II) Procurare un sufficiente numero di infermieri per l’assistenza dei colerosi miserabili.

III) Somministrare i medicinali ai colerosi poveri a carico del Comune, e così pure il vitto ai contumaci miserabili.

IV) Tenere provvedute le famiglie dei colerosi di sufficiente quantità di solfato di ferro, da usarsi in soluzione nell’acqua per le lavature degli oggetti e del suolo imbrattati di materie colerose

V) Somministrare una uguale soluzione disinfettante per lo spurgo delle latrine, ove immettonsi le materie escrementizie degli infetti.

VI) Rimuovere i mucchi di letame, le pozzanghere e le materie sterquilenti esistenti in qualche cortile dell’abitato.

VII) Istituire una lavanderia appartata con vasca apposita per la lavatura delle lingerie ed effetti dei colerosi, e conseguente smaltimento dei deflussi della lavanderia, in maniera che non ne vangano menomamente imbrattate le acque di pubblico uso.

VIII) Tenere mano forte perché le tumulazioni dei cadaveri si facciano di notte tempo e senza pompa funebre

IX) Vigilare rigorosamente che siano eseguite le disinfettazioni e gli spurghi necessarii, coi metodi prescritti dall’arte e non vengano sostituiti i soli profumi di aceto e di ginepro…”

Nel 1867 ad Arcellasco vennero registrati 59 casi di cui 27 morti e 32 guariti.

Complessivamente nella provincia di Como si contarono 5362 morti nel 1836, 5084 nel 1855 e 2687 nel 1867.

Nota: alcune parti del presente articolo sono tratte dai siti internet dei comuni di Sarezzo (Bs) (http://www.rete5.it/comunesarezzo/storia.htm) e Melegnano (Mi) (http://www.melegnano.net/storia).

L'ARCHIVISTA COMUNALE

Massimo Di Girolamo